Le village

Rignac, avait été d’abord indépendante comme le montre un pouillé du XIIIème siècle, avant d'être autour de la Révolution, rattachée à Alvignac.

L’église est mentionnée dès le Xème siècle et dans l’hommage de Hugues de Castelnau au comte Alphonse de Poitiers en 1259.

Le 8 février 1324, messire Guérin de Castelnau donne aux habitants de Gramat le droit de paissance sur la prairie de Rignac. Le revenu de la seigneurie était joint à celui de Gramat.

La commune de Rignac, est commune autonome depuis le 16 avril 1892 date à laquelle elle fut détachée de celle de Gramat.

Depuis le siècle dernier, la commune de Rignac a vécu une forte période de dépopulation, En 1881, elle comptait 780 habitants et au dernier recensement, la population était de 258 habitants.

Cependant depuis la dernière décennie, la commune connaît une importante croissance démographique de l’ordre de 12%. Le territoire communal de Rignac s’étend sur une surface de 964 hectares.

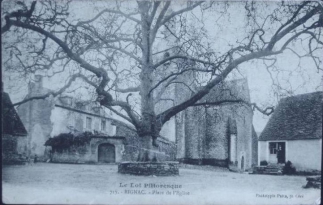

Église Saint-Germain

Un édifice religieux attesté dès le XIIe siècle.

L'église Saint-Germain de Rignac est citée au XIIe siècle, dans le Cartulaire de l'Abbaye d'Obazine. Situé à proximité du chemin de pèlerinage entre Gramat et Rocamadour, que le nom de Roumégouse suggère relativement aux pèlerins roumieux, l'édifice est aujourd'hui placé au centre du village. Toutefois, et même si certains panneaux publicitaires mentionnent le XIIe siècle, le bourg et l'église ont eu du mal à passer la Guerre de Cent Ans. L'épisode légendaire de Bertheline de Mordesson chevauchant à bride abattue mentionne, dans plusieurs versions, sa traversée de Rignac tandis que sonnait la cloche des moines.

La reconstruction complète dans la seconde moitié du XVe siècle

L'église a-t-elle été attaquée et vandalisée comme celles de Gramat ou de Couzou? Toujours est-il que sa construction homogène en pierres calcaires, avec son clocher barlong et son chœur gothique polygonal, font penser à une complète reconstruction dans la deuxième moitié du XVe siècle. Les visages très expressifs, sculptés sur des culots, ont pu être repris pour recevoir les arêtes des voûtes des chapelles latérales.

Un programme pictural aujourd'hui disparu.

Contrairement à de nombreuses églises du Lot, celle de Rignac, qui bénéficia d'un décor peint, n'en garde plus suffisamment de traces pour la moindre identification d'un thème, ou pour le contentement du visiteur. L'intérieur satisfait donc aux amateurs de vieilles pierres, puisque les murs et les voûtes ne sont plus recouverts d'enduits.

Des aménagements plus récents

Au cours du XIXe siècle, une sacristie fut ajoutée, vraisemblablement à la même période que les autels de marbre blanc et la série de vitraux. Sans doute au début du XXe siècle, un nouvel aménagement intérieur vint achever les restaurations. Il s'agit d'abord des très simples fonts baptismaux au fond de l'église, ainsi que des stations du chemin de croix aux cadres de métal peint. La tribune a, quant à elle, été supprimée, mais il en existait une comme à l'église de Prangères. Une petite curiosité : au-dessus du tabernacle de l'autel de la Vierge, figure l'incrustation de Notre-Dame de Rocamadour telle qu'elle était vue à la fin du XIXe siècle.

La dédicace à Saint-Germain

De quel saint Germain s'agit-il? Au XIXe siècle, les paroissiens et/ou leur curé ont dû opter pour saint Germain d'Auxerre, évêque du Ve siècle. Un vitrail du chœur le représente en vis-à-vis avec sainte Germaine de Pibrac, alors très célèbre dans la région.

Le château de Roumégouse

Dominant le village de Rignac, le château de Roumégouse était la propriété de la famille de Cho(u)rigny, présente depuis 1610.

Au XVIIIe siècle, il fut acquis par les Foulhiac. Vers 1900, l'édifice fut transformé selon le goût romantique de l'époque. De fausses accolades de pierre furent ajoutées sur les linteaux des baies, de façon à rendre les originales plus perceptibles.

Le lieu, actuellement privé, a été longtemps un hôtel de la chaîne hôtelière des Relais et châteaux. Il accueillit ainsi en 1970 le général de Gaulle.

L'ancien hôpital des sœurs maltaises

L'IGN signale toujours ces ruines, malgré leur quasi-totale disparition. Mme Marty-Bazalgues le constata aussi lorsqu'elle voulut se rendre sur le terrain.

La maison dite "aux deux tourelles"

La base de cette demeure est contemporaine de la reconstruction de l'église, après la Guerre de Cent Ans.

L'édifice ne devait pas être assez spacieux, puisqu'il fut modifié et agrandi avant 1762. Il reçut alors en façade deux tourelles de section carrée, chacune sur un léger encorbellement.

L'ensemble fut enfin restauré au XIXe siècle. La photographie de la souillarde, cuisine voûtée présente dans de nombreuses maisons de la région, est visible sur le site du Conseil Général du Lot.

Le château de Mordesson

Construit en 1661 par l’abbé Foulhiac sur l’emplacement d’un château détruit ayant appartenu aux barons de Gramat, l'édifice actuel est une reconstruction fidèle, après l’incendie qui l’endommagea à moitié en 1944. L’abbé Foulhiac (1622-1692), descendant par sa mère de la famille de Valon de Thégra, fut un des premiers historiens du Quercy, dignes de ce nom. Très estimé, il s’était vu proposer par l’intendant Foucault la place de "Conservateur des médailles et monnaies de Paris". Il suivit le conseil de Fénelon et refusa cette distinction honorifique. On accède à la cour intérieure de la demeure par un porche surmonté d’une toiture de tuiles plates à quatre pans. Une haute tour carrée munie de bretèches flanque le corps de bâtiment principal. De l’autre côté de la route actuelle, un beau pigeonnier monté sur quatre piliers en arceaux a résisté aux aléas du temps. Il abrite la "table de la dîme", composée d’un plateau en pierre monolithe reposant sur des blocs de maçonnerie. C’est là que, sous l'Ancien Régime, les paysans venaient apporter au seigneur leurs redevances. C’est une des très rares tables subsistant en France, qui mériterait sans doute l’attention des Monuments historiques.